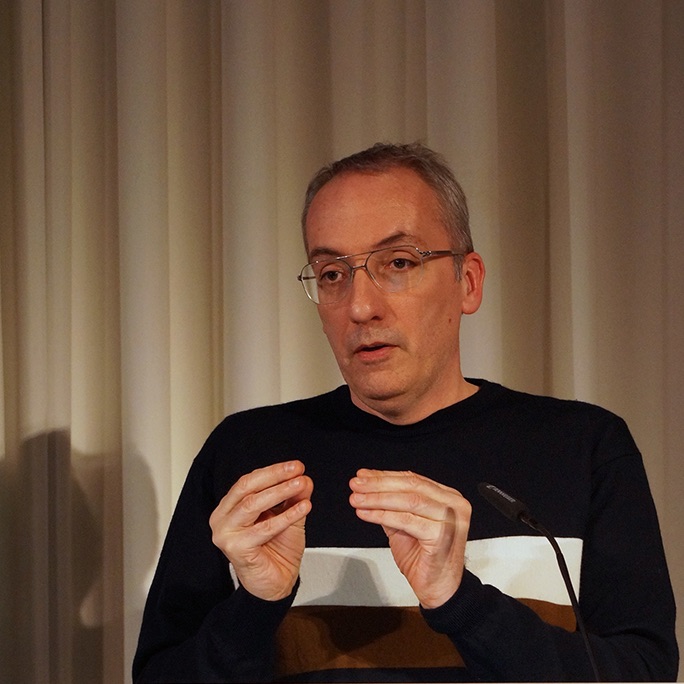

Didier Debaise

Didier Debaise est chercheur au Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS), et enseigne la philosophie contemporaine à l’Université Libre de Bruxelles. Ses recherches portent principalement sur les formes actuelles de la philosophie spéculative, sur les théories de l’événement et sur les relations entre le pragmatisme et la philosophie française. Il est directeur de collection aux Presses de réel, membre de comité de rédaction de plusieurs revues, parmi lesquelles Inflexions et Multitudes. Il a consacré plusieurs travaux à la pensée de Whitehead, parmi lesquels Un empirisme spéculatif (Vrin, 2006), Le vocabulaire de Whitehead (Ellipses, 2007) et L’appât des possibles (Presses du réel, 2015). Il a édité plusieurs ouvrages notamment sur le pragmatisme, (Vie et expérimentation, Vrin, 2007), sur la métaphysique contemporaine (Philosophie des possessions, Presses du réel, 2011), et sur les activations de la pensée spéculative (avec I. Stengers, Gestes spéculatifs, Presses du réel, 2015). Il est auteur d’articles sur les philosophies de Bergson, Tarde, Simondon, Deleuze et Whitehead. Il vient d’éditer, avec I. Stengers, un ouvrage collectif autour des reprises de W. James intitulé Au risque des effets (Les liens qui libèrent, 2023).

Les puissances dévastatrices des amalgames

Dans l’Enquête sur les modes d’existence, Latour repose à partir de nouvelles nécessités et selon un horizon inédit la question des modernes. Ainsi, dès l’introduction, il écrit : « Si nous n’avons jamais été modernes alors que nous est-il arrivé ? De quoi devons-nous hériter ? Qui nous avons été ? Qui allons-nous devenir ? Avec qui devons-nous êtres liés ? ». Il y a comme une sorte d’ambition thérapeutique qui traverse l’enquête. Il s’agit tout d’abord de diagnostiquer les puissances dévastatrices qui animent les modes de pensée des modernes, engagés sur un « front de modernisation ». Le terme central de ce diagnostic est celui d’ « amalgame », sorte de confusion entre modes d’existence distincts produisant des « entités monstrueuses » (« L’étymologie est obscure à souhait, origine arabe possible signifiant ‘l’œuvre d’union’, sens clairement alchimique, puis chimique »). Il s’agit ensuite, acte thérapeutique, de donner, collectivement, une consistance réelle à la pluralité des modes d’existence et d’explorer leurs croisements. Entre la notion d’ « amalgames » qui a toujours un sens péjoratif dans l’Enquête, celui notamment d’un amoindrissement des modes d’existence, et la notion de « croisement » qui relève plutôt d’une mise à l’aventure singulière de ces mêmes modes (fiction charitable), se constitue le projet d’une anthropologie des modernes à l’intérieur du « nouveau régime climatique ».

Je voudrais lors de cette discussion revenir sur ces gestes qui constituent l’Enquête, voir ce que nous pouvons en retenir et comment éventuellement les prolonger.

Intervenants de la Session 2 : Après une lecture de l’Enquête sur les modes d’existence