Les pompiers face à la menace biologique :

Rendre visible l’invisible

par une esthétique de l’efficacité

Par Maria Viola Zinna

Maria Viola Zinna est membre de l’équipe du CSI-i3, dirigée par Morgan Meyer, qui est partenaire du projet DEFERM – Mesures de décontamination visant à restaurer les installations et l’environnement après une libération naturelle ou délibérée de microorganismes pathogènes – aux côtés de l’IP Institut Pasteur, du SPI / LI2D CEA Centre VALRHO, du BDRFD Bouches-du-Rhône Fire department, de l’ADM ADEMTECH et du CETEP. DEFERM (2021-2024) est financé par l’ANR et le BMBF, le ministère fédéral allemand de l’éducation et de la recherche.

Maria Viola Zinna, 2024. CC-BY-NC-SA

Face à une situation impliquant la libération d’agents biologiques dangereux, en matière de biosécurité, les pompiers sont les premiers intervenants. La biosecurité consiste en un ensemble de mesures destinées à protéger la santé publique et nationale (Brunette, 2013) en prévenant la propagation et l’impact négatif d’organismes potentiellement pathogènes.

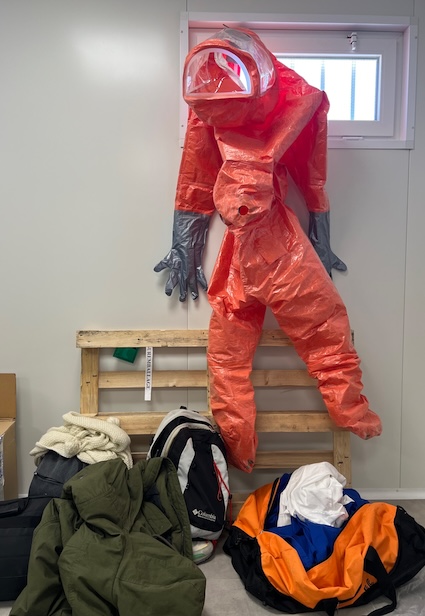

L’intervention dans des situations « biohazard » — ou situations de signalement d’un danger biologique — se concrétise de manière très visible : le design des combinaisons de protection aussi bien que des objets de signalisation y concourt, comme on peut le voir sur les photos 1 et 2. Nous nous intéressons dans cet article au rôle que joue l’esthétique dans la biosecurité comme agent de prescription et de coordination, ou pour le dire autrement à l’esthétique de l’organisation et de l’efficacité (cf. Taylor et Hansen, 2005). Pour l’analyse de cette culture matérielle (Miller, 1987), nous prenons appui sur l’ouvrage de J. Denis et D. Pontille (2010) sur les objets signalétiques, en nous focalisant sur quatre caractéristiques prises en compte par ces auteurs : l’usage qui est fait de ces objets, leurs principales fonctions, leurs qualités esthétiques et leur positionnement par rapport aux objets environnants.

Les interventions de biosécurité sont des situations qui nécessitent un entrainement, d’autant plus qu’elles sont rares (une moyenne de 60 interventions annuelles en France), l’impréparation des pompiers constituerait en ce sens une source de danger. En prenant ce danger en considération, le projet DEFERM s’est appliqué à donner corps à un exercice structuré sur la base d’un scénario fictif, qui consistait à prendre en charge une personne atteinte du virus Ebola. L’exercice « officiel » s’est déroulé en public le 1er mars 2024. La veille, 29 février, la journée était consacrée à la mise en place les acteurs du scénario, ainsi qu’à des ateliers visant à enseigner l’emploi de ce nouveau matériel aux pompiers, qui en sont les principaux utilisateurs. C’est sur l’observation de cette journée que nous nous focalisons.

Traiter avec l’invisible

La capitaine Borselli, référente zonale du risque biologique, invite les chercheurs du projet DEFERM, les biologistes de l’Institut Pasteur ainsi que les sociologues du CSI et de l’Institut für Soziologie de l’Université de Freiburg, à se rendre en observateurs au centre de formation pour prendre part aux ateliers et aux démonstrations. Un camion de pompiers qui a été placé à quelques mètres de là, attend le signal. Le feu vert est donné, la sirène retentit et le véhicule accourt.

Maria Viola Zinna, 2024. CC-BY-NC-SA

Cinq pompiers sortent du camion d’un air grave, la démarche pourtant confiante. Les trois premiers sont vêtus d’une combinaison de protection grise, réfléchissante. Il s’agit de la combinaison de protection biologique Tychem® 6000 F, dont on nous précise qu’elle est résistante à la pénétration des liquides (o-xylène « EN ISO 6530 ») et constitue donc une barrière chimique et biologique. En couvrant le corps jusqu’au visage, en une capuche visiblement serrée, la combinaison ne laisse dépasser qu’un ou deux centimètres de peau, entre le milieu du front et les lunettes en plastique qui protègent les yeux. Sur cet infime bout de peau nu, des gouttes de sueur ont déjà commencé à perler. Le masque FFP3 est visible par transparence en dessous des lunettes. Les bottes, dont on devine la forme, sont enfouies en dessous de la combinaison plastifiée. Nous savons qu’il y a deux femmes parmi eux mais à cet instant, nous ne pouvons les distinguer des hommes. Les mains enfin, principales actrices de cette opération, sont protégées par des gants verts, qui rappellent ceux des chirurgiens, ne laissant d’humain qu’une silhouette aux allures d’automate.

Les silhouettes en combinaisons grises délimitent la zone d’intervention en installant les poteaux et le ruban de balisage rouge et blanc. À l’aide du ruban jaune vif sur lequel il est inscrit « biohazard » (photo 1), elles séparent les zones potentiellement infectées des zones sûres, autrement dit l’espace « sale » du « propre ». Les silhouettes en combinaisons grises installent un tapis jaune qui porte les inscriptions « entrée » et « sortie » à chaque extrémité. Juste après l’inscription « entrée », elles installent une bassine pleine d’eau de Javel. Passage obligatoire, ce bain aura pour effet de décontaminer les bottes. L’espace situé juste avant l’inscription « sortie » est dédié au découpage des combinaisons, qui resteront dans la zone à risque.

Enfin, deux tentes rouge vif et jaunes ont été installées à l’intérieur de la zone à risque suivant deux extrémités diagonales de l’espace. Le rôle de la première est d’accueillir et isoler la victime, qui y sera prise en charge par des agents compétents. L’autre servira à la réalisation des analyses, que les personnels en combinaison grise sont chargés d’effectuer, qui permettront de lancer les procédures de décontamination adéquates.

Les personnels en combinaisons orange (Tychem® 6000 F également) se trouvent au cœur de l’action. Comme les personnels en combinaisons grises, ils sont dotés de gants et de bottes spéciaux, mais également d’une protection totale du visage, qui prend la forme d’un casque rappelant ceux des cosmonautes, le seul pouvant garantir une protection maximale. C’est à eux qu’ont été confiées les « buses » utilisées dans la procédure de décontamination pour pulvériser une mousse désinfectante effective contre tous les agents biologiques, qui ont été développées par le CEA de Marcoule dans le cadre du projet DEFERM.

Lors de l’exercice, les personnels en combinaison grise semblent chargés de la mise en confinement de la zone, tandis que ceux en combinaison orange semblent chargés de la décontamination. Durant la journée du lendemain cependant, les personnels revêtus des deux couleurs se chargeront des mêmes tâches, l’idée étant que les pompiers se familiarisent avec toutes les procédures.

Quand la sécurité est maîtrisée par l’esthétique

Notre description donne à voir l’esthétique propre à la culture matérielle de la biosecurité et la façon dont elle occupe une fonction d’ordonnancement sur un terrain potentiellement dangereux et incertain. Son efficacité a été entièrement conçue à travers quatre agents déterminants.

Le premier concerne l’aspect chromatique de ces objets, les teintes visuelles très vives (jaune, rouge et orange) servent à créer un fort contraste avec l’environnement direct. Comme le soulignent R. Schmutz, D. Borselli et leurs collègues, « l’enjeu est de maintenir un niveau de vigilance face à un risque invisible et une sur-sollicitation opérationnelle qui ne cesse d’augmenter et engendre une lassitude des agents et une banalisation du risque » (2020 : 344). Ce fort contraste agit ainsi comme catalyseur de perception encourageant des comportements de maintien d’une vigilance sur le terrain. Les teintes vives fournissent activement des informations pour la prise de décision, permettant l’articulation d’une coopération entre pompiers, leur environnement et la répartition efficace des tâches.

Le second agent concerne la matérialité de ces objets, c’est à dire leur nature réfléchissante. Amplificateur du premier agent, elle procure un contraste d’autant plus saisissant avec l’environnement qu’elle transforme la lumière en signal visuel puissant, permettant une visibilité en toutes circonstances, aussi bien dans de mauvaises conditions météorologiques qu’en cas de faible luminosité.

Le troisième porte sur la forme des objets de signalisation (rubans, poteaux), qui leur donne une fonction de segmentation. Leur forme suffit en elle-même à en indiquer le sens, en rendant visible et en séparant les zones sécurisées des zones contaminées, et en distinguant les degrés de danger des zones dans lesquelles les pompiers sont en train d’opérer.

Enfin, le quatrième agent porte sur la gestion et la disposition dans l’espace des objets et des personnes. Celle-ci n’est pas fixe, elle dépend des analyses, et met en jeu les trois agents précédents, couleurs, matérialité et formes agissent ensemble pour segmenter l’espace, signaler le danger et coordonner les actions.

Rendre tangible et manipulable la menace biologique

Si la fonction de protection que vise à assurer cette culture matérielle (Autorité de Sureté Nucléaire, 2023 : 24-25) est garantie par les qualités physiques de protection contre l’environnement extérieur (les équipements de protection, les outils de décontamination), elle est pourtant permise et maîtrisée par des codes visuels (couleurs, matérialité, formes, espace) qui établissent la gestion de cette sécurité.

Ces agencements de couleurs, matérialité et formes dans l’espace signalent et contribuent explicitement à scénariser le danger dans lequel les pompiers se trouvent. En rendant tangibles des dangers invisibles, le risque peut être maîtrisé, puisque sa communication permet la coordination des actions des pompiers par rapport à l’environnement, entre eux, et vis-à-vis des risques biologiques auxquels ils font face. En ce sens, l’esthétique propre à la biosecurité fait de l’espace physique un terrain de communication dynamique. Elle rend visible l’invisible, permettant aux pompiers d’agir efficacement.

Le principal argument que ce terrain a permis d’élaborer est donc que l’esthétique de l’efficacité relative à la biosecurité repose sur des rôles bien précis : (i) sur un rôle protectif contre les agents pathogènes ; (ii) sur la communication d’une organisation par des codes qui alertent sur le danger ; et enfin (iii) sur la gestion de cette organisation par les pompiers eux-mêmes, y compris celle des analyses biologiques réalisées sur site leur permettant d’agir face à l’incertitude. Ces trois éléments transforment des menaces potentielles en éléments tangibles et donc manipulables.

Références bibliographiques

Autorité de Sureté Nucléaire, 2023. Guide National d’intervention médicale en situation d’urgence nucléaire ou radiologique, 202 pages.

Brunette Rayan, 2013. Biosecurity: Understanding, assessing and preventing the treat. John Wiley & Sons Inc, Hoboken.

Denis Jerôme, Pontille David, 2010. Petite sociologie de la signalétique. Les coulisses des panneaux du métro. Presse des Mines, Paris.

Miller Daniel, 1987. Material Culture and Mass Consumption. Oxford, Blackwell.

Schmutz Robin, de Villepoix Maya, Vally Abdoullah, Gay Michaël, Galy Stéphane, Borselli Diane, 2020. Prise en compte opérationnelle du risque biologique chez les sapeurs-pompiers. Médecine de Catastrophe – Urgences Collectives, 4 (4), 341–344.

Taylor Steven S., Hansen Hans, 2005. Finding Form: Looking at the Field of Organizational Aesthetics. Journal of Management Studies, 42 : 6 September, 0022-2380.

Crédit photos : Les photos ont été prises par Maria Viola Zinna le 29/02/2024 au Centre de Formation départemental des Sapeurs-Pompiers des Bouches du Rhône.